• 슈퍼클래스 :질병 및 장애

• 콘텐츠명 : 추간판탈출증(디스크)

여긴 레이어~

개요

보통 “디스크”라고 하는 추간판탈출증은 내부에 있는 수핵이 추간판의 섬유륜을 뚫고 탈출해 척추 신경을 압박하고 신경학적 증상을 유발하는 질환입니다.

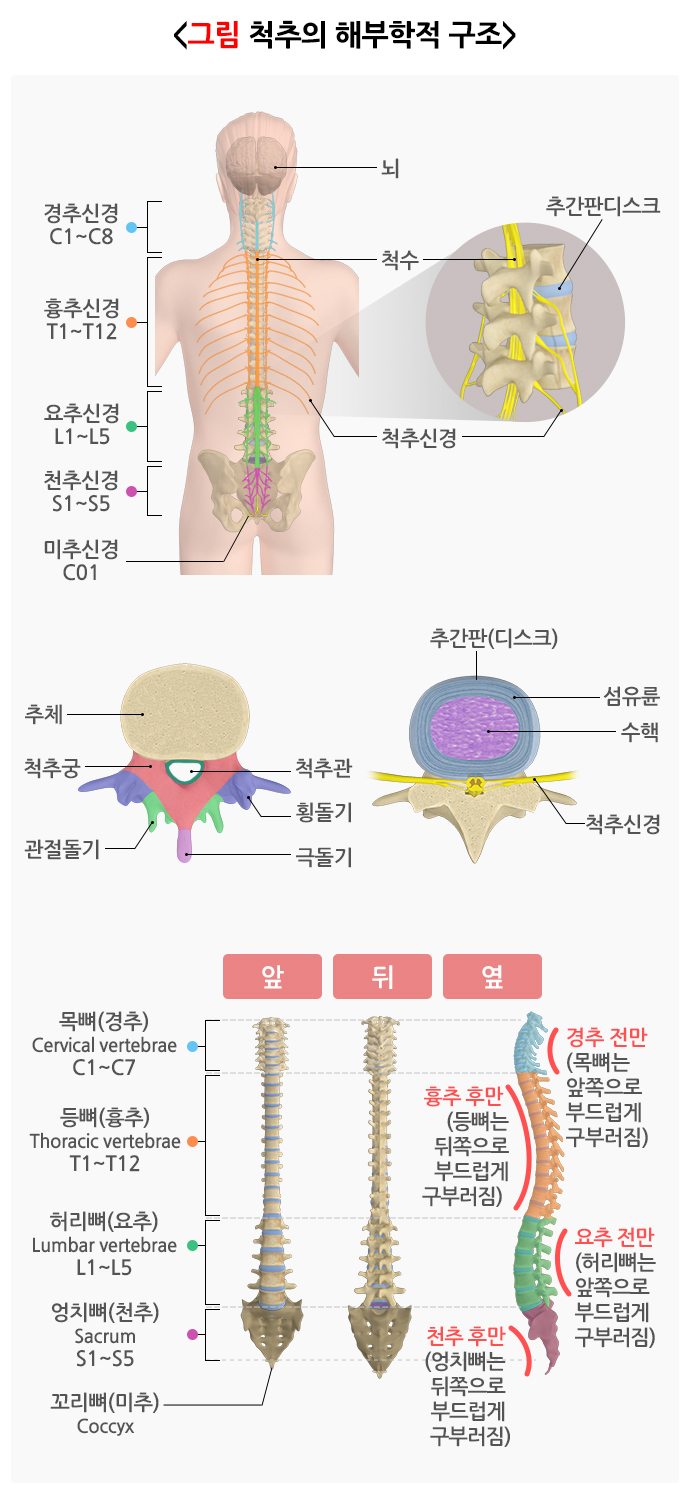

사람의 척추는 경추, 흉추, 요추, 천추 등 4가지로 구성되어 있습니다. 흉추는 갈비뼈가 둘러싸고 있어 움직임이 적고, 천추는 추간판이 없이 하나로 붙어 있어서, 추간판탈출증은 비교적 움직임이 많은 경추와 요추에서 주로 발생합니다.

1. 척추의 해부학적 구조

척추는 위쪽으로 머리를 받치고, 아래쪽은 골반과 연결되어 체중을 하지로 전달합니다. 또한 신체를 지지하고 평형을 유지하며, 척수관 내의 척수 신경을 보호하는 역할도 합니다. 척추뼈는 전방의 추체와 후방의 척추궁으로 이루어지며, 그 사이 공간을 척추관이라 해 척수 및 척추 신경이 지나가면서 각 분절마다 좌우 한 쌍씩 척추 신경근이 나옵니다.

추간판은 척추의 움직임과 충격을 흡수하기 위해 두 척추체 사이를 섬유연골관절로 이어주는 구조물로, 외부는 관절막처럼 추체 간을 연결하는 섬유륜으로, 내부에는 탄력 있는 젤라틴 기질의 점성 반액체인 수핵으로 구성됩니다.

개요-정의

외상이나 퇴행성 변화 등에 의해 섬유륜(섬유테)이 찢어지거나 파열되면 내부의 수핵이 밖으로 밀려 나와 주위 조직, 특히 척추신경을 압박하면서 통증 등의 증상을 유발하는데, 이것을 ‘추간판탈출증’이라고 합니다.

추간판탈출증은 척추의 어느 부위에서나 발생할 수 있습니다. 그러나 요추에서 가장 흔하고, 경추가 그 다음이며, 흉추는 매우 드물게 나타납니다. 따라서 디스크 또는 추간판탈출증이라고 하면 보통 요추 추간판탈출증을 의미합니다.

추간판탈출증의 흔한 발생 부위는 다음과 같습니다.

- 요추: 제4번과 제5번 요추 사이, 제5번 요추와 제1번 천추 사이에서 주로 발생합니다.

- 경추: 제5번과 제6번 경추 사이에서 주로 발생합니다.

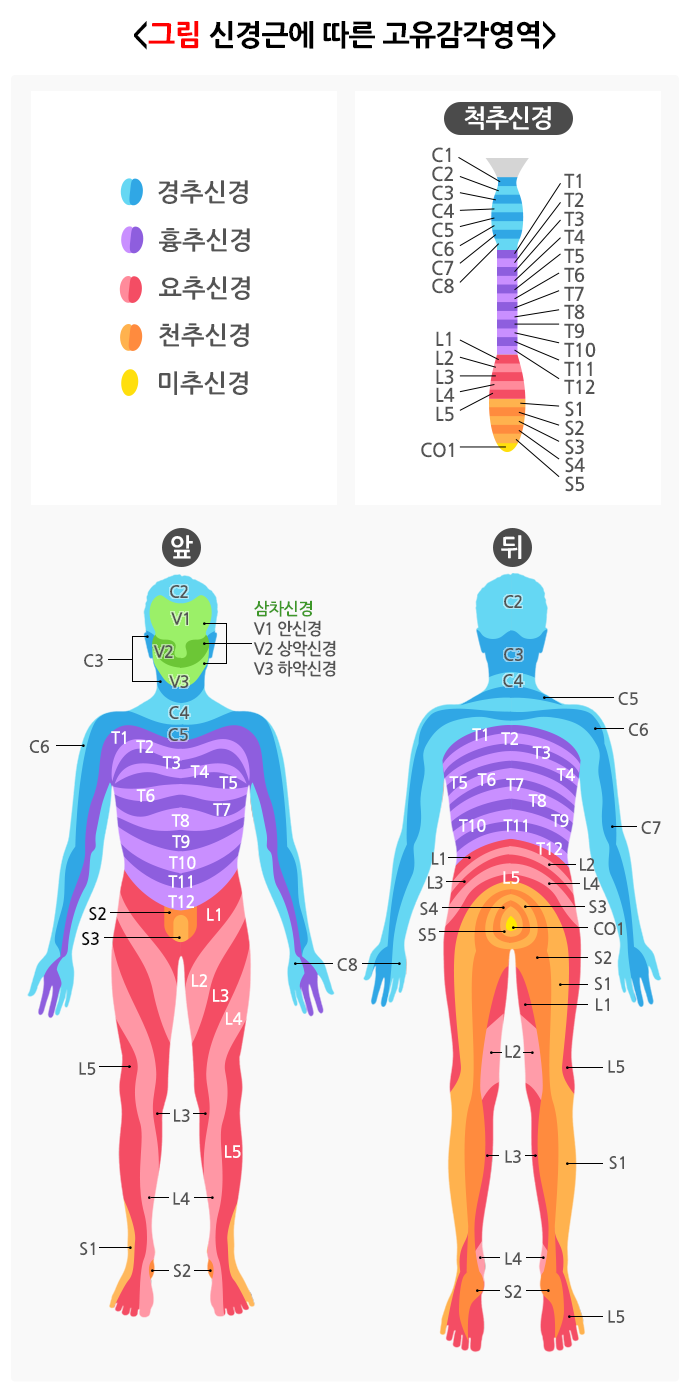

각각의 척추신경은 고유한 영역의 감각과 운동을 담당하기 때문에 추간판탈출증이 발생한 위치에 따라 통증의 위치와 양상에 차이가 있습니다. 탈출된 추간판이 다섯 번째 요추신경(L5)을 압박하면 종아리 바깥쪽이나 발등, 발바닥 등에 통증이나 저린 감각을 느끼고, 여섯 번째 경추신경(C6)을 압박하면 팔 바깥쪽과 엄지손가락 부위에 통증이나 저린 감각을 느끼게 됩니다.

개요-종류

손상 정도에 따라 아래와 같이 분류합니다.

○ 1단계: 추간판이 팽윤된 상태

탈출된 추간판의 폭이 전체 추간판 둘레의 1/4 이하이며 대칭적으로 튀어나온 경우로, 경도의 추간판 손상으로 분류합니다.

○ 2단계: 추간판이 돌출된 상태

돌출된 추간판 폭이 전체 추간판 둘레의 1/4 이상으로, 튀어나온 추간판 길이보다 폭이 더 넓은 경우입니다.

○ 3단계: 추간판이 탈출된 상태

돌출된 추간판 폭이 전체 추간판 둘레의 1/4 이상으로, 튀어나온 추간판 폭보다 길이가 더 긴 경우입니다.

○ 4단계: 추간판이 부골화된 상태

탈출된 수핵이 추간판 조직에서 떨어져 나온 상태로 위아래 분절까지 침범해 증상을 일으키기도 합니다.

개요-원인

대부분의 추간판탈출증은 점진적인 퇴행과 관련이 있으며, 정상적인 노화 과정 또는 반복적인 외상으로 발생합니다. 나이가 어릴 때는 수핵이 강한 물 결합 능력을 가지고 있어서 수분 함량이 88%에 이릅니다. 그러나 나이가 들어 50세 경에 이르면 수분이 70~75% 정도로 줄고, 그 결과 콜라겐만 늘어 추간판이 탄력을 잃게 되며, 충격 흡수 능력도 떨어집니다. 이런 상태에서 과도한 힘을 받으면 섬유륜(섬유테)이 찢어지거나 파열되고, 파열된 사이로 수핵이 흘러나와 추간판탈출증이 발생합니다. 추간판탈출증은 퇴행성 질환으로, 주된 원인은 체중이 과도하거나 구부정한 상태에서 오랫 동안 척추에 무리가 가해진 경우 발생합니다. 또 다른 원인으로 상당수의 환자가 허리를 구부리거나 튼 자세에서 무거운 물건을 들다가 허리를 다친 병력이 있습니다. 높은 곳에서 떨어지거나 넘어짐, 자동차 사고 등도 원인이 될 수 있습니다.

증상

추간판탈출증 환자는 허리 통증이 오랫동안 지속된 경우가 많은데, 이는 퇴행성 변화로 인한 섬유륜의 손상 때문입니다. 꼭 외상이 아니라도, 척추 통증 및 방사통이 악화된 시점이 있는 것이 특징입니다. 흔히 호소하는 증상은 상지 또는 하지로의 방사통으로, 탈출된 추간판에 의해 압박된 신경근의 고유 감각 영역을 따라 통증을 호소하며, 각 신경근 지배를 받는 주요 근육의 근력도 영향을 받을 수 있습니다. 추간판 탈출로 인해 신경이 압박을 받으면, 첫째로 신경에 부종이 생기면서 혈액 순환이 잘 안되는 허혈 상태가 되고, 결국 신경이 변성되어 소위 ‘마비’라고 하는 감각 이상 또는 근력 소실 등이 발생합니다. 둘째로는 탈출된 수핵으로 인해 신경이 압박되면서 화학적 염증 반응 및 자가 면역 반응이 일어나면서 주변 조직을 자극해 방사통을 일으킵니다.

추간판탈출증의 가장 흔한 형태인 요추 추간판탈출증과 경추 추간판탈출증의 증상을 살펴보겠습니다.

1. 요추 추간판탈출증

요추 추간판탈출증의 대표적인 증상은 요통과 하지 방사통입니다. 요통은 대개 방사통에 선행합니다. 외상이 추간판탈출증의 유일한 원인은 아니지만, 낙상, 허리 꼬임, 무거운 물건을 드는 일 등으로 시작되기도 합니다. 또한 반복적인 측면 굴곡, 회전 등의 자세, 진동과 관계되는 일 등이 요추 추간판 탈출증의 원인이 될 수 있습니다. 하지의 방사통은 탈출된 추간판의 위치에 따라 해당 신경의 고유 신경 영역 분포를 따르고, 날카로우면서 타는 듯한 신경근성 통증을 호소합니다. 추간판탈출증에 의한 신경근 압박이 지속되면 근력 약화 및 감각 이상을 일으킬 수도 있습니다. 배뇨나 배변 기능 장애도 반드시 확인해, 말총증후군(마미증후군) 등 조기에 수술해야 하는 경우를 감별해야 합니다.

요추 추간판탈출증 환자들이 주로 호소하는 증상은 다음과 같습니다.

- 다리가 찌릿찌릿하거나 당기는 듯 아픈 통증이 아래쪽으로 뻗칩니다.

- 허리나 엉덩이 부위에 통증이 있습니다.

- 다리 근력이 감퇴되어 다리에 힘이 없고 무겁게 느껴집니다.

- 반대쪽 다리와 감각이 다르게 느껴집니다.

가장 특징적인 증상은 ‘좌골신경통’입니다. 좌골신경은 요추와 천추신경이 합쳐진 굵은 신경인데, 엉덩이와 허벅지 뒤쪽을 따라 내려가면서 다리의 감각과 운동을 담당합니다. 탈출한 추간판에 의해 좌골신경을 구성하는 신경 중 하나 또는 여러 개가 압박을 받으면 하지에 통증이 생깁니다. 좌골신경통의 양상은 마치 감전된 듯 날카로운 통증으로 나타나기도 하지만, 타는 듯하거나 욱신거리는 느낌, 조이거나 당기는 느낌, 저리거나 마비되는 느낌이 들 수도 있습니다. 통증은 엉덩이에서 다리 쪽으로 뻗치는 방사통으로, 때에 따라서는 발 부위까지 뻗칩니다. 대개 한쪽 다리에서만 느껴지지만 탈출된 추간판의 위치와 범위에 따라 양쪽 모두 나타날 수도 있습니다. 한편 탈출된 추간판에 의한 신경압박이 진행하면 하지의 운동신경이 마비되어 근력이 약해지고, 근육이 가늘어지거나 심지어 마비될 수도 있습니다.

요추 추간판탈출증의 탈출부위별 증상은 다음과 같습니다.

1) 4~5번 요추 간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 5번 요추신경(L5)

- 엉덩이에서 다리 뒤쪽(약간 바깥쪽)으로 감각이 무디어지고 저리거나 당기는 듯한 통증이 발등과 엄지발가락까지 뻗칩니다.

- 심한 경우 엄지발가락이나 발목을 뒤로 젖히는 근육이 마비되어 발 끝을 끌면서 걷는 증상이 발생하기도 합니다.

2) 5번 요추~1번 천추 간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 1번 천추신경(S1)

- 엉덩이에서 다리 뒤쪽 정중앙과 종아리 쪽으로 감각이 무디어지고 저리거나 당기는 듯한 통증이 발바닥과 새끼발가락까지 뻗칩니다.

- 심한 경우 발가락과 발목을 발바닥 쪽으로 구부리는 근육이 마비되어 발꿈치를 들고 걷기가 힘듭니다.

2. 경추 추간판탈출증

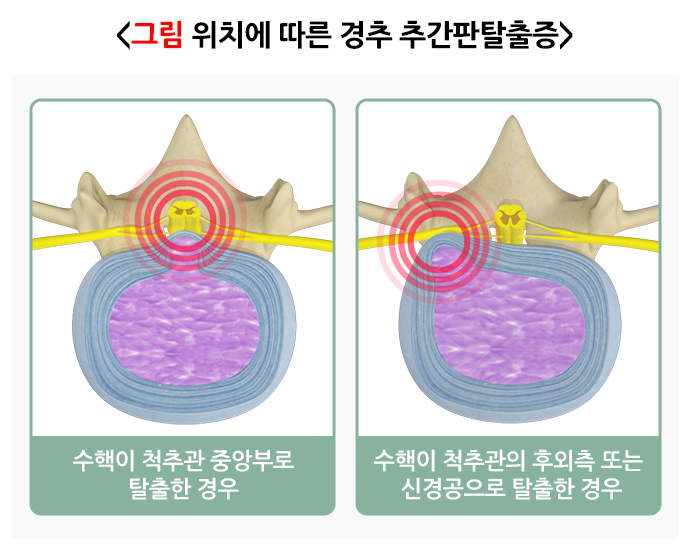

경추는 탈출된 추간판의 위치에 따라 두 가지 형태로 증상이 나타날 수 있습니다. 첫 번째로 수핵이 척추관 중앙부로 탈출된 경우, 요추부와 달리 해부학적으로 척수가 압박되므로 척수증이 나타납니다. 척수증은 다양한 임상 증상을 일으키지만, 질병 특유 증상이나 징후는 없습니다. 통증은 흔치 않아 34~39%의 환자에서만 나타납니다. 가장 흔한 증상은 손의 근력 약화, 부자연스러운 손놀림과 감각 이상, 하지의 근력 약화로 인한 보행장애로 대개 수개월에 걸쳐 서서히 진행됩니다. 특히 손의 세밀한 운동에 장애가 생겨서 젓가락질이 힘들고 물건을 잘 떨어뜨리거나, 글씨체가 변하거나, 와이셔츠 단추 채우기가 힘들어집니다. 하지의 근력 약화로 보행장애가 심하다면, 척수증이 만성임을 의미합니다. 두 번째로 수핵이 척추관 후외측 또는 신경공으로 탈출하면 신경근증이 나타납니다. 경추 신경근증은 상지의 고유 신경근 분포 영역에 증상이 나타나는데, 방사통은 신경 압박 시 가장 먼저 나타나는 증상입니다. 신경근 압박에 의한 통증은 비교적 예리하고, 목 운동에 따라 변화되며, 이환된 측의 견관절을 외전하면 신경근의 긴장이 해소되어 증상이 소실 혹은 경감될 수 있습니다. 또한 추간판의 퇴행성 변화로 인해 축성 경부통이 나타날 수 있습니다. 축성 경부통이란 신경근 압박에 의한 통증과 달리 비교적 둔한 통증으로 상지로 방사되지 않고 경부, 후두부, 그리고 견갑골 후방에 국한됩니다.

경추 추간판탈출증의 주요 증상은 다음과 같습니다.

- 목 부위나 견갑골 안쪽 부위에서 깊게 느껴지는 통증

- 어깨, 팔, 상완부(위팔), 때때로 손이나 손가락, 가슴 등으로 뻗치는 방사통

- 기침을 하거나 복압이 높아질 때(숨을 참고 힘을 쓸 때), 웃을 때, 목을 굽히거나 한쪽으로 돌릴 때 심해지는 통증

- 경부 근육의 경련성 수축

- 팔 부위의 근력 약화

경추 추간판탈출증의 탈출 부위별 증상은 다음과 같습니다. 통증의 위치, 팔과 손의 근력 약화와 근위축, 감각 둔화 등의 변화는 요추 추간판탈출증과 마찬가지로 각 척추신경이 지배하는 영역에 따라 달라집니다.

1) 4~5번 경추간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 5번 경추신경(C5)

- 증상이 발생하는 부위 : 어깨와 삼각근

2) 5~6번 경추간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 6번 경추신경(C6)

- 증상이 발생하는 부위 : 팔의 바깥쪽, 엄지와 두 번째 손가락

3) 6~7번 경추간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 7번 경추 신경(C7)

- 증상이 발생하는 부위 : 팔의 뒤쪽 및 가운데 손가락

4) 7번 경추~흉추 1번 간 추간판탈출증

- 압박되는 신경 : 8번 경추 신경(C8)

- 증상이 발생하는 부위 : 넷째와 다섯째 손가락, 아래팔의 안쪽 부위

진단 및 검사

추간판탈출증의 진단을 위해 병력 청취와 신체검진을 시행합니다. 필요할 경우 방사선 검사 등 추가적인 검사를 시행합니다.

1. 병력 청취

병력을 확인하면서 통증의 양상이나 동반질환 여부, 가족 중 유사한 질환을 가진 사람의 여부 등을 파악합니다. 추간판탈출증의 진단과 평가를 위한 질문은 다음과 같습니다.

- 증상이 시작된 시기, 증상의 종류, 최근 증상의 패턴(점점 악화되는가, 또는 호전되는가)

- 최근에 높은 곳에서 추락하거나 넘어진 병력이 있는지?

- 누웠을 때 증상이나 통증이 호전되는지 아니면 악화되는지?

- 증상을 악화시키거나 완화시키는 활동이나 자세가 있는지?

- 하루 중 특별히 증상이 심해지거나 완화되는 시기가 있는지?

- 가족 중 추간판탈출증이나 요통이나 관절염 등의 병력을 가진 사람이 있는지?

- 과거에 추간판탈출증을 진단받았거나, 요통을 앓았거나, 허리 또는 등 부위 수술받은 경험이 있는지?

- 한쪽 또는 양쪽 다리에 통증이나 감각이상, 저린 느낌 등이 있는지?

2. 신체검진

상당수 추간판탈출증은 병력 청취와 신체검진만으로 충분히 진단할 수 있습니다. 신경학적 검사를 통해 심부 건반사, 감각, 근력 등의 이상 여부를 확인합니다. 추간판탈출증의 신체검진 또한 병변의 위치에 따라 다르므로, 요추 추간판탈출증과 경추 추간판탈출증으로 구분해 살펴보겠습니다.

1) 요추 추간판탈출증

(1) 자세 및 척추외관검사

요추 추간판탈출증 환자는 통증이 줄어드는 방향으로 몸이 저절로 기울어집니다. 탈출된 추간판에 의해 신경이 눌리면 신경 압박이 덜해지는 방향으로 상체를 기울이기 때문입니다. 또한, 보행 시 통증이나 하지 근력 약화로 다리를 절룩거릴 수 있고, 족하수가 있으면 발을 끌지 않으려고 고관절과 슬관절을 과굴곡할 수 있습니다. 고관절 외전근의 근력이 약화되면 보행 시 이환된 신경근 혹은 하지의 반대쪽 다리를 들었을 때 골반이 하지를 든 쪽으로 기울어집니다.

(2) 운동범위 검사

허리를 어느 정도까지 굽히거나 회전시킬 수 있는지 등을 평가합니다. 추간판탈출증이 있으면 허리를 굽히거나 펴는 동작, 옆으로 굽히는 동작 시 관절 운동범위가 제한됩니다. 몸을 침범된 쪽으로 구부리면 통증이 심해지고 국소적인 압통과 근육이 단단하게 굳는 현상이 나타나기도 합니다.

(3)하지직거상 검사

요추 추간판탈출증의 유발 검사로 가장 기본적인 것이 하지직거상 검사입니다. 똑바로 위를 보고 누운 상태에서 편안하게 슬관절을 신전한 상태로 환자의 발 뒤꿈치를 감싸 잡고 천천히 들어올릴 때, 30~70도 사이에서 방사통이 유발되면 양성입니다. 다리를 30도 이상 들어올렸을 때 고관절을 돌아 나가는 신경이 당겨지기 시작하고, 70도 이상에서는 더 이상 당겨지지 않기 때문입니다. 정상적으로는 이 정도 자극으로 신경이 스트레스를 받지 않지만, 탈출된 추간판에 의해 신경이 이미 당겨진 상태라면 긴장도가 증가해 통증을 느낍니다. 하지직거상 검사는 제4, 5 요추 신경근, 제1 천추 신경근에 문제가 생겼을 때 가장 잘 나타납니다. 제2, 3 요추 신경근은 좌골신경이 아니라 대퇴신경으로 주행하는데, 이 신경은 고관절의 앞쪽을 지나기 때문에 하지직거상 검사에서 양성으로 나타나지 않습니다. 상부 요추 신경근이 이환되었을 때는 대퇴신경 신장검사를 시행합니다. 엎드린 자세에서 슬관절을 굴곡하고 고관절을 신전할 때, 앞쪽 허벅지로 통증이 유발되면 양성입니다.

(4) 근력검사

무릎 관절과 발목 관절, 엄지발가락을 굽히거나 펴는 근력을 평가해 신경자극에 의한 근육의 약화나 마비 여부를 확인합니다.

(5) 감각검사

하지 신경근의 고유감각영역을 확인해 자극에 의한 감각 둔화나 소실 여부를 확인합니다.

근력 및 감각 검사는 환측과 건측 양측을 모두 검사해, 대칭인지 비대칭인지를 비교해야 합니다.

(6) 반사검사

무릎반사나 발목반사, 병적반사 등을 검사해 신경 손상을 확인합니다.

2) 경추 추간판탈출증

근력검사, 감각검사, 반사검사 소견은 요추 추간판탈출증과 거의 동일합니다. 경추 추간판탈출증의 특징적 증상 및 진단을 위해 추가적으로 시행하는 검사는 다음과 같습니다.

(1) 통증의 양상

축성 경부통에서는 가장 불편한 자세를 물어보는 것이 통증의 원인을 찾는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 머리를 숙일 때 악화되는 후경부 통증은 근막이 원인일 가능성이 높고, 한쪽으로 회전하며 신전할 때 악화되는 후경부 통증은 추간판이 원인일 가능성이 높습니다. 경부통으로 인해 어깨관절에도 통증이 나타날 수 있으므로, 자세한 신체검진을 통해 어깨관절 병변과 감별해야 합니다. 경부 및 어깨관절 통증은 심장, 폐, 내장, 측두-하악 관절의 병변으로 인한 연관통으로도 나타날 수 있으므로, 자세한 병력 조사와 신체검진을 해서 경부통이 다른 부위의 원인으로 인한 연관통인지 감별해야 합니다.

경추 신경근증의 경우 종종 압박되는 신경근 분절을 정확히 진단하기가 매우 어려울 수 있습니다. 경추에서는 척수증이 동반될 수 있고, 여러 분절에서 눌리거나, 신경의 중복 현상이 흔히 나타나므로 신경 이상 부위의 오차가 더 심할 수 있습니다. 신경의 중복이란 감각 신경이 분절 간에 연결된 것으로, 한 신경근만 눌려도 통증의 범위가 넓게 나타납니다. 실제로 환자들은 한 곳의 신경근만 압박되어도 팔 전체가 다 저리고 아프다는 경우가 흔합니다.

경추 척수증에서는 신경근증과 달리 동통은 흔하지 않습니다. 가장 흔한 증상은 손의 근력 약화, 부자연스러운 손놀림과 감각 이상, 하지 근력 약화로 인한 보행장애입니다. 특히 손의 세밀한 운동에 장애가 생겨 종종 젓가락질이 힘들고 물건을 잘 떨어뜨리거나 와이셔츠 단추 채우기가 힘들어집니다. 특히 상지에서는 척수증 손이 진단의 실마리가 될 수 있는데, 제4, 5 수지가 내전 및 신전이 안 되고, 주먹을 쥐었다 폈다 하는 동작을 빨리 못하는 것이 특징입니다.

(2) 스펄링(Spurling) 검사

환자의 목을 신전시키고 통증이 있는 쪽으로 고개를 돌린 상태에서 머리를 위에서 지그시 눌러보았을 때 팔에 통증이 발생하는지 보아 척추신경 자극을 확인하는 검사법입니다.

(3) 어깨 외전 통증 감소 징후(Shoulder abduction relief sign)

신경자극이 있을 때 아픈 쪽 팔을 어깨 위로 들어 올려 뒷머리에 손을 대는 자세를 취하면 통증이 줄어드는 현상입니다.

(4) 경추 척수증 유발 검사

주먹 쥐었다 펴기 검사는 최대한 빨리 주먹을 완전히 쥐었다 폈다를 반복하는 검사입니다. 정상에서는 10초에 20회 이상 무리 없이 할 수 있으나, 그 이하일 때는 느린 손놀림으로 간주해 척수증 손을 의심합니다. 건 반사는 대개 증가되지만, 경추 추간판탈출증이 호발하는 제5~6 경추부에 척수 압박이 있는 환자는 제6 신경근 압박으로 상완 요골근 건반사는 감소하고, 동시에 수지 굴곡 반사는 증가하는 역 요골 반사가 특징적으로 나타납니다. 호프만 반사(Hoffman’s reflex)는 손목을 고정하고 가운데 손가락을 튕겨서 엄지와 검지가 구부러지는지 확인하는 병적 반사로, 척수 압박에 의한 상부 운동 신경원에 장애가 있는 척수증을 시사합니다.

3. 영상검사 및 기타검사

병력 청취와 신체검사를 마친 후 필요할 경우 다음의 검사들을 추가로 시행하기도 합니다.

1) X선(x-ray) 검사

허리 부위 척추의 방사선 사진을 촬영하는 것으로 요통의 진단에 가장 기본적으로 시행합니다. 방사선 검사로 추간판탈출증 자체를 진단할 수는 없지만 척추 골절이나 골관절염, 척추 전방전위증, 종양, 감염, 선천성 이상 등 추간판탈출증과 감별해야 할 뼈의 이상을 비교적 쉽게 확인할 수 있습니다. 그러나 나이가 들수록 요추 X-선 사진에서 추간판 간격이 좁아지고, 골극이 보이는 등 노화로 인한 척추와 관절의 변형이 관찰되기 때문에 방사선 검사에서 이상이 나타났다고 해서 반드시 증상의 원인으로 판단할 수 있는 것은 아닙니다.

2) 컴퓨터단층촬영(Computed Tomography, CT)

컴퓨터단층촬영(Computed Tomography, CT)은 자기공명영상이 개발되기 전에 추간판탈출증의 진단에 많이 사용되었지만, 현재는 거의 사용되지 않습니다. 하지만, 자기공명영상 촬영을 못 하는 환자에서 척수강 조영술과 함께 시행하면 신경이 압박되는 모양으로 추간판탈출증이나 척추관 협착증 등을 확인할 수 있습니다.

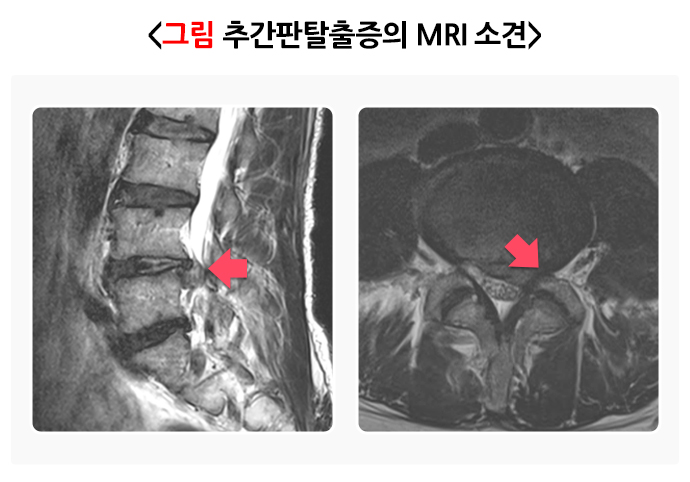

3) 자기공명영상(Magnetic resonance imaging, MRI)

자기공명영상(Magnetic resonance imaging, MRI)은 요추부 추간판탈출증의 진단에 가장 효과적이고 확실한 영상 진단 검사입니다. 탈출된 추간판의 위치, 크기, 형태, 신경 압박 정도 등을 관찰할 수 있으며, 종양, 혈관 이상, 골절 등의 병변도 감별할 수 있습니다.

4) 척수조영상(Myelogram)

척수조영상(Myelogram) 검사는 척수를 둘러싼 뇌척수막 내부에 방사선을 통과하지 않는 조영제를 주입한 후 방사선 사진을 촬영하는 것입니다. 조영제가 들어 있는 부위는 사진 상 희게 나타나므로 탈출된 추간판이나 골극, 종양 등에 의해 척수가 눌리면 척수조영상에서 척수를 향해 튀어나온 조직을 확인할 수 있습니다. 바늘로 척수강을 천자해야 하는 침습적인 방법이라서 근래 자기공명영상으로 대치되고 있습니다.

5) 근전도검사(electromyography, EMG) / 신경전도검사(electroneurography, ENG)

근육과 말초신경, 신경근을 따라 흐르는 전기적 파동을 분석하는 검사입니다. 신경이 압박받거나 손상된 경우 근전도 소견이나 신경 자극 전달 속도가 변하기 때문에 신경 자극 상태나 정도를 객관적으로 파악할 수 있습니다. 진단의 민감도가 낮다는 한계가 있으나 방사선학적 검사로 충분치 않을 경우에 근전도 검사를 보충해 더욱 정확히 환자의 상태를 평가할 수 있습니다.

* 감별진단

병력 청취, 신체검진, 영상 검사를 근거로 상지 및 하지 통증을 유발하는 질환을 감별해야 합니다.

(1) 상지 통증의 감별 진단

상지 통증을 일으키는 경추 신경근증과 감별해야 할 질환으로는 상완 신경총 이하 요골신경, 척골신경, 정중신경 등의 압박 증후군, 흉곽 출구 증후군 등이 있습니다. 척추 종양 및 갑상선, 상부 식도, 후두, 폐첨부의 종양 등이 상완 신경총과 쇄골하 동맥을 침범해 경추 신경근증과 비슷한 증상을 일으키기도 합니다. 신경 증상이 없는 동결견 및 활액낭염, 회전근개 파열 등 견갑 관절 질환도 감별해야 합니다.

(2) 하지 통증의 감별 진단

하지 통증을 유발하는 질환은 먼저 요추신경 압박으로 방사통을 일으킬 수 있는 추간판탈출증, 척추관 협착증, 척추관을 압박하는 농양, 종양, 혈종 등이 있고, 이상근 증후군(piriformis syndrome), 족근관 증후군(tarsal tunnel syndrome) 등 말초 신경이 압박되어 통증을 일으키는 경우, 당뇨로 인한 말초 신경병증, 혈관 폐색으로 인한 통증 등이 있습니다.

치료

1983,1989년 연구에 따르면 요추 추간판탈출증은 초기에 극심한 통증과 신경 증상을 동반하더라도 비수술적 치료로 89~92%까지 호전됩니다. 따라서 마비가 진행되는 절대적인 수술 적응증이 아니라면, 비수술적 치료를 우선적으로 시행합니다.

1994년 연구에 따르면 경추 추간판탈출증의 증상 중에서 경추 신경근증은 보존적 치료로 67~90%까지 증상이 호전됩니다. 또한 1972년 연구에 따르면 축성 경부통의 경우 보존적 치료로 77~78%까지 증상이 호전되며, 수술적 치료를 시행해도 보존적 치료와 결과의 차이가 크지 않아서 비수술적 치료를 하는 것이 좋습니다. 하지만 1956,1967년 연구에 따르면 경추 척수증은 자연 회복이 잘 안되고, 67~95%에서 증상이 진행하므로 중등도 이상의 경추 척수증은 수술적 치료를 통해 신경 증상과 기능의 악화를 방지하는 것이 좋습니다.

추간판탈출증의 치료는 근력 감소 및 감각 이상이 동반되어 있지 않다면 비수술적, 보존적 치료를 우선으로 합니다. 하지만 근력 감소와 감각 이상이 심하고, 영상 검사 상 신경 압박이 심하다면, 초기에 수술적 치료를 우선 시행하기도 합니다. 경추 추간판탈출증으로 인한 신경근증은 1994년 연구에 따르면 최대 90%가 4~6주 내에 증상이 호전되고, 요추 추간판탈출증도 1989년 연구에 따르면 89~92%에서 비수술적 요법으로 4~6주 내에 증상이 호전되어 수술적 치료를 시행하는 경우는 8~10% 정도입니다.

치료-약물 치료

추간판탈출증으로 인한 통증에는 항염증제가 효과가 있습니다. 비스테로이드성 항염증제를 일차 약제로 사용하는데, 장기 복용 시에는 위장관 점막 손상으로 인한 출혈 가능성이 있고, 간과 신장에 영향을 미칠 수 있으므로 부작용에 주의해야 합니다. 급성기에 통증이 심하면 단기간 마약성 진통제가 효과적일 수 있는데, 2~3일 이상 쓰지 않도록 해야 합니다. 급성기 신경 자극으로 인한 화학적 염증성 통증을 줄이기 위해 용량을 줄여가면서 단기간 경구 스테로이드제를 사용할 수 있고, 근경련을 줄이는 근이완제는 급성기에 단기간 사용하면 효과적입니다.

치료-비약물 치료

1. 비수술적 치료법

추간판탈출증의 비수술적 치료법은 안정과 휴식, 물리치료 등입니다. 빠르게 진행하는 신경계 증상이나 마미증후군을 제외하고는 대부분 처음 4주간 보존적 치료를 우선적으로 시행합니다. 4~6주가 지나도 호전되지 않거나, 빠르게 진행하거나, 마미증후군 등 심각한 징후가 나타나면 MRI 촬영이나 수술 등 보다 적극적인 진단과 치료를 고려합니다.

1) 안정과 휴식

급성기 추간판탈출증은 증상 발생 초기에 활동을 줄이고 수일간 침상 안정을 합니다. 초기 급성기 2~3일간은 절대 안정해야 합니다. 침상 안정 시 자세는 무릎 밑에 베개를 넣어 엉덩이관절(고관절)과 무릎관절(슬관절)의 굴곡 상태를 유지하는 것이 좋습니다. 오래 활동을 안 하고 누워 있으면 통증이 지속되거나 악화할 수 있으므로, 침상 안정은 급성기에 2~3일을 넘지 않도록 합니다.

2) 물리 치료

운동 치료 및 재활 치료의 목적은 통증과 경련으로 인해 소실된 근력과 유연성, 기능을 회복하는 데 있습니다. 또한 추간판 내압을 올리거나 신경막을 긴장시키는 자세를 피해야 합니다. 운동 치료는 척추의 안정화에 중요한 척추 주위 근육 스트레칭 및 강화와 경부, 둔부 및 햄스트링, 복부 강화 운동을 시행합니다. 경추 견인술은 일부 환자에서는 도움이 되나, 과도하게 견인하면 통증이 유발될 수 있으므로 주의를 요합니다. 또한 통증과 근 긴장의 완화를 위한 초음파, 고주파 치료, 온찜질, 냉찜질 등 의료 기기를 이용한 보조 요법은 단기간 증상 완화에만 효과가 있습니다.

3) 주사요법을 이용한 중재시술(선택적 경추간공 스테로이드 주사)

다른 비수술적 치료에도 증상의 호전이 없을 경우, 선택적 경추간공 스테로이드 주사를 시도할 수 있습니다. 환자의 이환된 신경근에 주사할 위치를 영상 증폭장치로 확인하고, 스테로이드와 국소 마취제를 주입합니다. 2002년 연구에 따르면 이 방법은 매우 효과적이어서, 신경근의 염증을 완화하고, 신경 세포막을 안정화하며, 통증 매개 물질을 차단해 대략 77%의 환자에서 증상이 호전 및 유지되며, 수술을 회피하는 효과가 있습니다.

2. 수술적 치료법

추간판탈출증에서 절대적 수술 적응증은 진행하는 신경학적 결손입니다. 이때는 신경학적 후유증이 남지 않도록 보존적 치료보다 수술적 치료를 우선 고려해야 합니다. 그 밖에 수술적 치료의 적응증은 다음과 같습니다.

- 영상 검사상 신경 압박 소견이 관찰되고, 그에 맞는 근력 저하나 감각 이상 등 신경학적 결손 증상이 있을 때

- 신경 손상으로 인해 배뇨기능이나 배변기능에 이상이 생긴 경우

- 경추 척수증 징후가 동반된 경우

- 6주 이상 적극적인 비수술적 치료를 시행했음에도 증상의 호전이 없을 때

- 환자가 업무나 일상으로의 빠른 복귀를 강력히 희망할 때

1) 요추 추간판탈출증

요추 추간판탈출증의 수술적 치료 방법 중에는 관혈적 추간판 제거술이 가장 많이 쓰이는 표준 수술법입니다. 하지만 최근에는 최소 침습 수술이 각광을 받으면서 원통형 확공기를 이용한 현미경하 추간판 제거술과 내시경을 이용한 추간판 제거술이 많이 시행됩니다. 탈출된 추간판의 위치에 따라 추간공이나 추간공 외측에서 탈출되면 제거를 위해 후관절을 제거해야 할 수 있고, 척추 유합술을 시행해야 하는 경우도 있습니다. 추간판은 재생이 되지 않는 조직이므로 절제하면 섬유화 흉터 조직으로 대체됩니다.

수술 후 합병증으로는 우선 재발이 있는데, 1987년 연구에 따르면 재수술이 필요할 정도의 재발은 2~5%에서 발생합니다. 재수술 시에는 이전 수술로 인해 연부 조직 유착 등이 있어, 신경 손상이나 신경막 파열 등의 합병증이 발생하기 쉽습니다. 다른 합병증으로 창상 감염이 약 3%에서 발생하고, 화농성 추간판염이 약 2.3% 발생할 수 있습니다. 수술 과정에서는 주요 혈관 손상이 매우 드물게 발생할 수 있고, 경막외 혈종과 경막 파열이 각각 약 4%에서 발생할 수 있습니다.

2) 경추 추간판탈출증

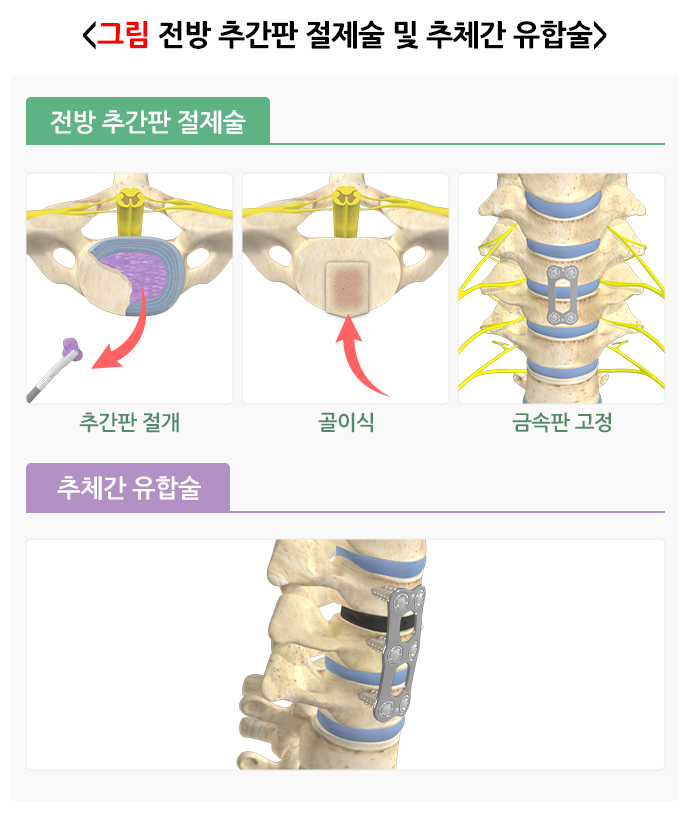

경추 추간판탈출증의 수술은 먼저 전방 접근법으로 추간판 및 골극을 제거한 후에 자가골이나 동종골, 케이지를 이식하는 전방 추간판 절제술 및 추체간 유합술이 가장 많이 사용됩니다. 추간판을 제거하고, 추간판 간격을 넓혀 간접적으로 신경공이 넓어지는 효과가 있고, 경추 전만을 회복하는 데 유리합니다.

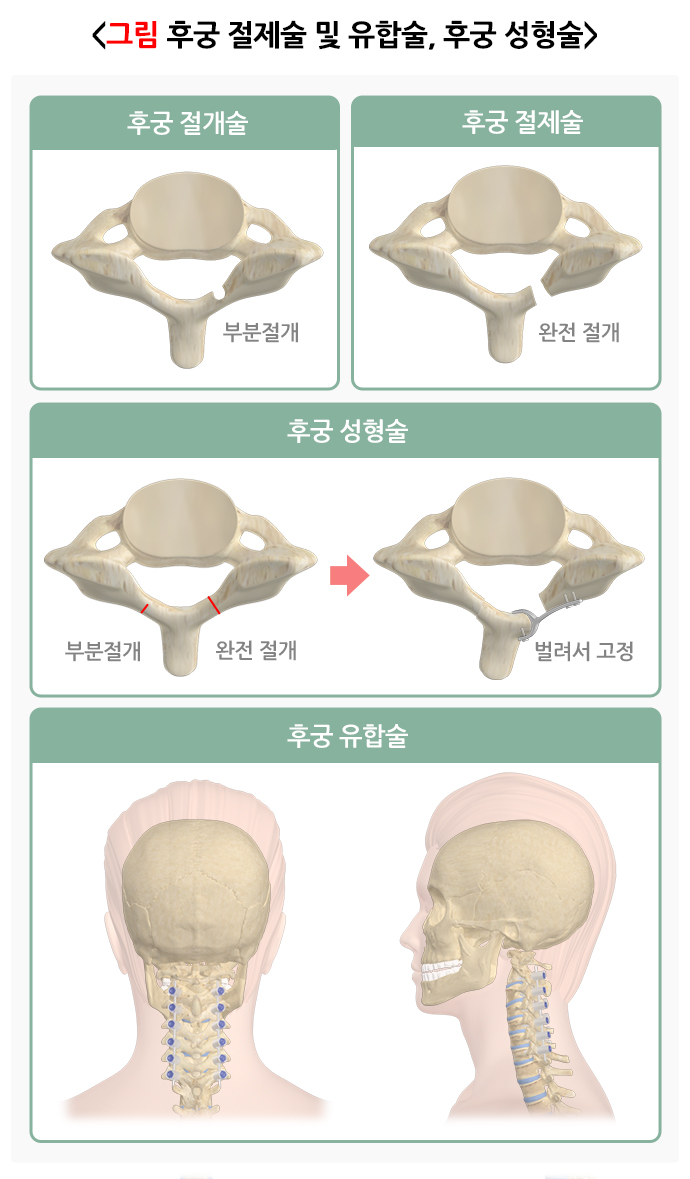

후방 접근법으로는 추간공 확장술 및 추간판 제거술이 있습니다. 주로 추간판 외측 탈출 시 사용하는데, 편측에 국한된 방사통이 주 증상일 때 시행합니다. 경추에도 최소 침습 수술이 각광을 받으면서 원통형 확공기를 이용한 현미경하 추간판 제거술과 내시경을 이용한 추간판 제거술이 시행됩니다.

경추 척수증의 수술적 치료 시 전방 접근법은 척수 압박을 직접 제거할 수 있고 안정성을 확보한다는 장점이 있으나, 경막 손상으로 인한 뇌척수액 누출과 신경 손상의 위험성이 높습니다. 따라서 전방 접근은 1~2분절에 국한되어 있고, 신경근 증상이 동반될 때 시행하는 것이 좋습니다. 3분절 이상 다분절 신경 압박이 있고 척수증이 주 증상일 때는 후방에서 접근해 후궁 절제술 및 유합술이나 후궁 성형술로 압박된 신경을 감압하는 것이 효과적입니다.

1990년 연구에 따르면 경추 추간판탈출증 수술 합병증은 신경 손상이 약 1% 정도에서 발생하며, 전방 접근 시 교감 신경총 손상으로 인해 안검 하수, 동공 축소와 함께 땀이 나지 않는 호너(Horner) 증후군이 발생할 수 있습니다. 경동맥, 척추동맥이 손상될 수 있으며, 견인이나 기구로 인한 식도 손상이 0.2~0.9%에서 발생할 수 있는데 사망에 이를 수 있으므로 주의해야 합니다. 또한 경막 손상으로 인한 뇌척수액 유출이 있을 수 있습니다. 수술 후 합병증으로는 전방 접근 수술 시 견인에 의해 2~11%에서 반회후두신경이 손상될 수 있는데, 목소리가 쉬고 성대가 마비되지만 대부분 6주 이내에 자연 치유됩니다. 전방 접근 수술 후 식도 견인에 의한 부종, 혈종, 인두부 신경총 손상, 설하신경 손상 등으로 1개월째에는 54%의 환자가 연하 곤란을 호소하지만, 2년째 연하곤란을 호소하는 환자는 1.3% 정도입니다. 후방 접근법인 후궁 성형술이나 후궁 절제술 후에는 4.8~9.5%의 환자에서 제5 경추 신경근 마비가 발생하는데, 정확한 병인은 밝혀지지 않았지만 후방 감압술 후 척수가 후방 이동하면서 비교적 짧은 제5 경추 신경근이 견인되어 생긴다는 설명이 가장 유력합니다.

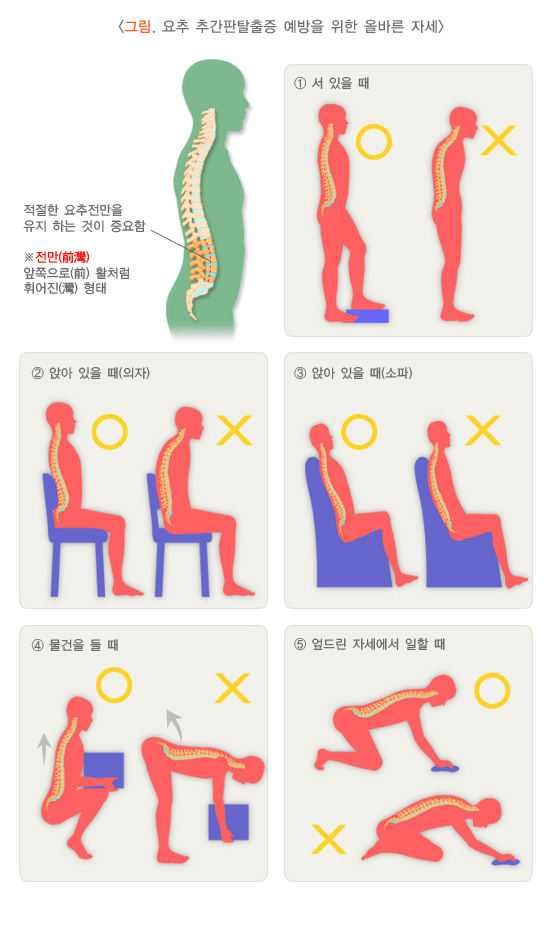

자가 관리

요추 추간판탈출증을 예방하려면 무엇보다 올바른 자세가 중요합니다. 다음 그림과 같이 적절한 요추전만을 유지하는 올바른 자세를 갖도록 합니다.

물건을 들 때는 몸에 붙여서 들고, 앉을 때는 엉덩이를 의자에 붙이고 고관절(엉덩이관절)은 95°정도를 유지합니다. 오래 서있을 때는 한쪽 발을 낮은 상자 등에 올려 요추전만을 유지합니다. 운동도 추간판탈출증에 중요합니다. 요추전만을 유지하는 운동으로는 수영이나 골프, 승마 등을 권장합니다. 허리를 상당히 구부려야 하는 정원 가꾸기, 라켓볼, 테니스 같은 운동은 좋지 않습니다.

허리굴곡 운동은 뒤쪽으로 추간판의 간격을 넓히는 동시에 추간공과 척추 후관절을 넓히며, 복부와 엉덩이 부위의 근육을 강화하고 요천추관절을 부드럽게 만들어 추간판탈출증을 예방하는 효과가 있습니다. 대표적인 것이 “윌리암씨 운동”으로 발을 바닥에 대고 무릎을 구부린 채 바닥에 누운 후, 상체를 약간 구부려 복근을 강화합니다. 엉덩이관절의 신전근을 늘려주는 무릎 구부려 가슴에 대기 운동(knee-chest exercise), 무릎을 바닥에 대고 허리를 상하로 움직이는 맥켄지씨 운동, 윗몸일으키기 등도 추간판탈출증 예방에 도움이 됩니다. 달리기보다는 많이 걷는 운동이 더 좋습니다.

하지만 이미 추간판탈출증이 발생한 환자가 운동을 잘못 시행할 경우, 오히려 운동을 전혀 하지 않는 것보다 더 나쁜 효과를 나타낼 수 있습니다. 의사와 상담해 자신에게 맞는 운동 방법을 처방받아 안전하게 시행하는 것이 중요합니다.

위험요인 및 예방

추간판탈출증의 위험을 높이는 요인은 다음과 같습니다.

1. 노화

추간판은 20대부터 노화가 시작되어, 퇴행성 변화가 진행됩니다. 퇴행성 변화에 의해 섬유륜이 손상되고, 수핵이 탈출해 추간판탈출증이 발생하므로 노화는 주요한 위험 요인입니다.

2. 육체적 과부하

장시간 앉아 있으면서 머리와 목을 앞으로 내미는 습관이 있거나, 사고 등 직접적인 충격으로 손상을 받는 경우, 무거운 물건을 자주 들어올리거나 높은 베개를 사용하는 경우에 경추 추간판탈출증 위험이 높아집니다. 허리를 무리해서 많이 쓰는 사람, 특히 구부정한 자세로 무거운 물건을 자주 들어올리거나, 추간판에 하중이나 진동이 가해지는 작업을 하는 사람, 그리고 비만인 경우 요추 추간판탈출증의 위험이 높아집니다.

3. 흡연

흡연은 모세혈관에 혈행 장애를 일으켜 종판 및 섬유륜에 퇴행성 변화를 유발하므로 추간판탈출증의 발생 위험을 높입니다.

4. 유전적 요인

세포 외 기질, 이화 효소, 비타민 D 관련 유전자는 추간판의 퇴행성 변화와 관계가 있습니다. 이런 유전자 취약성이 있으면 세포 외 기질 구성 변화, 조직 강도 감소, 재생 능력 저하, 세포 기능 저하 등이 초래되어 추간판의 퇴행성 변화가 촉진될 수 있습니다.

자주하는 질문

Q. 추간판절제술로 추간판을 절제하면 기능상의 문제는 없나요?

A. 추간판은 인체에서 재생이 되지 않는 조직이기 때문에, 추간판을 절제하면 섬유화 흉터 조직으로 대체가 됩니다. 따라서, 절제된 추간판의 기능적인 특성이 원래와 동일하게 회복되지는 않지만, 대부분의 경우 큰 기능상의 문제는 발생하지 않습니다.

Q. 디스크를 수술하면, 재발 시 재수술이 어렵다고 들었는데 사실인가요?

A. 재수술 때는 이전 수술로 인해 연부 조직 유착 등이 있어 신경 손상이나 신경막 파열 등 합병증이 생기기 쉽습니다.

참고문헌

1. Clarke, E., & Robinson, P.K. (1956). Cervical myelopathy: a complication of cervical spondylosis. Brain, 79(3), 483-510. Doi: 10.1093/brain/79.3.483

2. DePalma, A.F., Rothman, R.H., Lewinnek, G.E., & Canale, S.T. (1972). Anterior interbody fusion for severe cervical disc degeneration. Surg Gynecol Obsetet, 134(5), 755-758.

3. Herkowitz, H.N., Kurz, L.T., & Overholt, D.P. (1990). Surgical management of cervical soft disc herniation. A comparison between the anterior and posterior approach. Spine (Phila Pa 1976), 15(10), 1026-1030. doi: 10.1097/00007632-199015100-00009

4. Hurme, M., & Alaranta, H. (1987). Factors predicting the results of surgery for lumbar intervertebral disc herniation. Spine (Phila Pa 1976), 12(9), 933-938. DOI: 10.1097/00007632-198711000-00016

5. Radhakrishnan, K., Litchy, W.J., O’Fallon, W.M., & Kurland, L.T. (1994). Epidemiology of cervical radiculopathy. A population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain, 117(Pt2), 325-335. Doi: 10.1093/brain/117.2.325.

6. Radhakrishnan, K., Litchy, W.J., O’Fallon, W.M., & Kurland, L.T. (1994). Epidemiology of cervical radiculopathy. A population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain, 117(Pt2), 325-335. Doi: 10.1093/brain/117.2.325

7. Saal, J.A., & Saal, J.S. (1989). Nonoperative treatment of herniated lumbar intervertebral disc with radiculopathy: An outcome study. Spine (Phila Pa 1976), 14(4), 431-437. Doi: 10.1097/00007632-198904000-00018

8. Symon, L., & Lavender, P. (1967). The surgical treatment of cervical spondylotic myelopathy. Neurology, 17(2), 117-127. Doi: 10.1212/wnl.17.2.117

9. Wang, J.C., Lin, E., Brodke, D.S., & Youssef, J.A. (2002). Epidural injections for the treatment of symptomatic lumbar herniated discs. J Spinal Disord, 5(4), 269-272. DOI: 1097/00024720-200208000-00001

10. Weber, H. (1983). Lumbar disc herniation. A controlled, prospective study with ten years of observations. Spine (Phila Pa 1976), 8(2), 131-140.